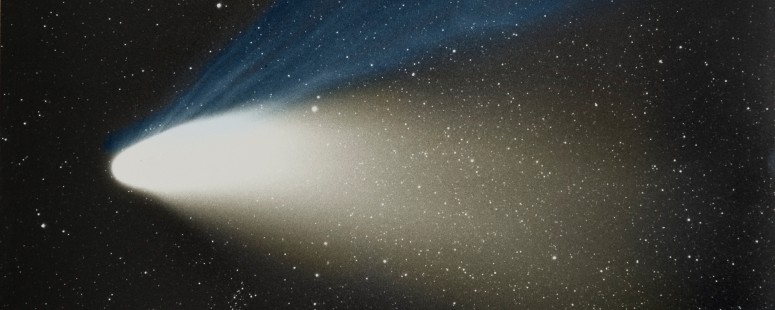

2012年9月に発見され、ロシアの国際科学光学ネットワーク(International Scientific Optical Network)にちなんで名づけられたアイソン彗星(彗星C/2012 S1)がメディアで大きな話題を呼んでいます。「世紀の彗星」などと大々的な見出しを掲げる新聞もありますが、1973年に発見されたコホーテク彗星のように、「大彗星」として大きな関心を集めたにもかかわらず、結果的には期待外れに終わった彗星はこれまでにもありました。大げさな報道が先走っている状況は今回も例外ではないようです。

コホーテク彗星の場合と同じく、天文学者たちが期待していたような壮観なアイソン彗星の天体ショーは見られそうにありません。NASAの発表によると、太陽に接近したアイソン彗星は現時点ですでに塵ほどの大きさに崩壊している可能性が高く、 当初予想されていたように地球の北半球から肉眼で彗星の残骸が観測されることはないだろうということです。 ただ今回のアイソン彗星をめぐるストーリーには、期待外れに終わってきた過去の彗星とは大きく違う点がひとつあります。それはニュースの配信方法です。 NASAや天文台の科学者、さらにアマチュア天文学者たちは、アイソン彗星の軌道に関しての情報を、Twitterを使って世界に向けてリアルタイムで発信しているのです。

NASAはアイソン彗星の画像つきの最新情報をTwitterで定期的に発信しています。まず、太陽に接近した彗星がおそらく崩壊しただろうというツイートがあり、続いて彗星が生存している可能性が浮上したというツイートが発信され、そして彗星の残骸に核がまだ残っているのか、もしくは破片のみが残ったのかは分かっていないというツイートがありました。 アイソン彗星の接近は、科学者にとって彗星や太陽系の形成についてさらに知識を深めることのできる大きなチャンスです。同時に、一般人にとっても、 NASAなどの機関がTwitterで随時更新する最新情報のお陰で、科学者が情報をどのように一般公開しているのかを知る機会となり、また人々がその情報をどう利用するのかが明らかになる機会となりました。

アイソン彗星が今後どのような終局を迎えるのか、あるいは人びとの記憶に残るような彗星となるのかどうかは分かりません。ただこのアイソン彗星をめぐるストーリーが、科学とデジタルメディアが手を組むことで生まれる新たな可能性を示していることは確かです。科学の世界で注目を集める話題についての最新情報が、瞬時に私たち一般人に届けられる時代になったのです。